毎度どうも! 遠回りばかりしている管理人です!

おとなしくノートPCを買って使えばいいのに、なぜか「スマートフォンと物理キーボード」「タブレットと物理キーボード」の組み合わせを探し求めています。そんな茨の道を歩かなくてもいいのにね。

Androidスマートフォンと物理キーボードの組み合わせで、コンパクトな執筆環境を作ろうと思いつつ、タブレットも捨てがたい。でも、せっかくタブレット使うんなら、手書きしやすいほうがいいよね、ということでたどり着いたのが「XPPen Magic Note Pad」です。

では、何が良いのか、どういう使い方をしていきたいのかをざっくりと書いていきましょー。

液タブメーカーが作る手書き特化のタブレット

まず、メーカー名を見て、ピンと来る人は「なるほど、そうきたか」と思っているかもしれません。そう、XPPenは、ワコムと双璧をなす(と勝手に考えている)液晶タブレットを作っているメーカーで、わたしの知る限りではレビュー記事などでの評価が高いものを作っています。

で!

XPPen Magic Note Padは、そんなメーカーによるコスパの良いタブレットで、コスパが良いだけあって、お絵かきアプリはプリインストールされていません。SIMカードスロットもなければ、SDカード類のスロットもなし。

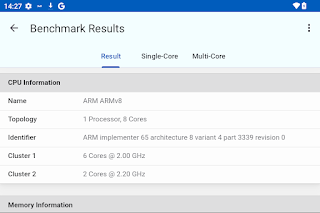

CPUはMT8781(8コア)、メモリは6GB、ストレージは128GB、ディスプレイの解像度は1920×1200ピクセル、リフレッシュレートは90Hz、ディスプレイサイズは10.95型というようなスペックです。

まあ、そんなスペックを気にしなくなるほど素晴らしいのが、ペンが付属すること、そしてそのペンでのディスプレイへの書き味が紙に書いているものに似ている、ということです。iPadのような、コツコツとした感じではなく、さらり、ざらりというイメージ。ペンが滑っていかないので、文字を書きやすいなぁという印象ですな。

さすがは液タブメーカー製といったところでしょうか。

おもしろいのが、物理ボタンで「ネイチャーカラーモード」「ライトカラーモード」「インクペーパーモード」を切り替えられること。ネイチャーカラーモードでは、普通のタブレットのような色味を表示するので、動画視聴に良い感じ。

ライトカラーモードは、Webサイトや電子書籍の閲覧に良さげ。背景色は白から暖色系に設定されるし、色のコントラストが少し下がるので、目に突き刺さらない感じですな。

最後のインクペーパーモードは、その名の通りE Inkのようなモノクロ表示になるので、目に優しそうな感じ。「そうな」と書いたのは、本当のE Inkのように反射光を利用して見せるわけではなく、バックライトを使っているので、実際に目に優しいかどうかは不明だからです。一応TÜV SÜDの「ペーパーライクディスプレイ認証」を取得しているので優しそうではあるけれど。

付属のペンは、ディスプレイ本体の左側にマグネットで吸着させられるので落ちることはなさそうです。しかも、ペンごとカバーしてくれる専用カバーケースも付属するので鬼に金棒状態。携帯性はバツグンですよ。

プリインストールアプリは、Googleのネイティブアプリあれこれ(ただしDocumentやSpreadsheetはなぜか未インストール)、「J notes」と共同で開発したという「XPPen Note」、「WPS Office」、「Adobe Acrobat」、「MyScrypt Notes」、「MyScrypt Math」、そしてSIMカード入らないのになぜか「メッセージ」。

では、使っていきましょう。

キビキビ動くので2アプリ同時立ち上げもなんくるないさ~

仕事柄、取材することが多いアテクシ。テーブルの用意されているような会場での発表会やセミナーなら、できればキーボードでメモを取りたいところです。もちろん録音もしたい。

テーブルがない、もしくは立った状態での取材なら、紙のノートのように書き殴りたいところです。そのためには、直感的に使いやすい手書きアプリが欠かせません。そうじゃないと咄嗟の場面で「あ、これじゃない、あれじゃない」とツールを探し回ることになるからです。できれば録音できるほうが良い。

もしくは、「Notta」や「PLAUD」、「viaim」といったAIボイスレコーダーと組み合わせるのも良さげ。viaimの場合、リアルタイム書き起こしの様子をフロートウィンドウで表示できるので、「お、ちゃんと録音しているな」ということを確認できるのが良いです。

問題は、viaim RecDotというイヤフォンタイプのレコーダーでは、ケースの蓋を開けた状態じゃないと録音できないということなのですよねー。閉めると「オフ」になってしまうw

やりたいこと全部を実現できるのが、どうやら「Notewise」というアプリのようです。手書きできるし、それをOCRでテキスト化できるし、その最中に録音できるし、あとから文字起こしもできるし。年額1万4000円かかりますけどね。

もしくは、プリインストールアプリのXPPen Note。音声から文字起こししたり、AIノートを作ったりするには課金しないといけないけれど、サブスクじゃなくてポイント制なのが良いところ。使っていないのに毎月利用料がかかるのは辛いしねぇ。

これだけサクサク動くのだから、2アプリの同時立ち上げは問題ないし、viaimアプリの良さはわかっているので、どっちに課金するのか悩ましいところですな。

2025年は、タブレット端末を4台も買ってしまったので、これで打ち切りにしたいなぁ。板ばかりたくさんあっても、板挟みになっちゃうし。なんつって。